渋沢栄一は、日本の近代化に大きな功績を残した実業家で、その名は歴史に刻まれています。彼は幕末から明治時代にかけて、日本経済の礎を築く重要な役割を果たしました。

この記事では、渋沢栄一の生涯と達成した偉業に焦点を当て、彼の名言や子孫についても紹介します。彼がなぜ1万円札や大河ドラマに選ばれたのか、その理由を彼の功績を紹介しながら読み解いていきましょう。

記事のポイント

- 渋沢栄一の生涯と業績

- 渋沢栄一が1万円札に選ばれた理由

- 渋沢栄一の功績と日本の近代化への貢献

- 渋沢栄一の子孫

渋沢栄一とはどんな人?何をしたの?

- 渋沢栄一の歴史

- 渋沢栄一の功績

- 渋沢栄一の名言

- 渋沢栄一の伝記

- 渋沢栄一の死因とお墓

渋沢栄一の歴史

渋沢栄一(しぶさわ えいいち)は、日本の近代化に多大な貢献をした実業家および慈善家で、19世紀以降の日本の歴史においてその名を刻む偉大な人物の一人です。彼の生涯と業績について深く掘り下げてみましょう。

渋沢栄一は、1840年に江戸時代の終焉期に生まれました。彼は旧幕府の家臣の子として生まれ、幼少期から教育を受ける機会に恵まれました。

若い頃から経済に興味を持ち、商才を発揮しました。彼は多くの企業や団体に関与し、銀行業や鉄道事業を展開し、日本の産業と経済を大きく発展させました。

また、教育に対する情熱も持っており、多くの教育機関を支援しました。特に、一橋大学の創設に尽力し、後の日本のビジネスリーダーたちを育てました。

さらに、日本の政治にも関与し、官僚制度の改革や国際的な外交交渉において大きな役割を果たしました。その政治的影響力は計り知れません。

渋沢栄一は長いキャリアの中で多くの成果を上げましたが、晩年は様々な挑戦に立ち向かいました。そして、彼の死後もその影響は色褪せることはありませんでした。

このように、渋沢栄一の生涯は日本の近代史に大きな影響を及ぼし、その偉業は多くの人々に感銘を与え続けています。

渋沢栄一の功績

渋沢栄一の功績は、19世紀から20世紀初頭にかけての日本の歴史において卓越したものであり、その多岐にわたります。以下では、具体的な側面に焦点を当て、彼の功績を詳細にご紹介します。

経済発展への大きな寄与

渋沢栄一は、近代日本の経済発展において驚異的な業績を上げました。彼は銀行業界において多数の銀行を設立し、経済基盤の強化に寄与しました。その中でも、三菱銀行(現在の三菱UFJ銀行)の設立は特筆すべきもので、当初の資本金100万円から急成長し、10年後には3000万円に増加しました。この成功は、彼が日本の金融システムを近代的なものに変革し、国内経済を大きく押し上げたことを示しています。

産業の振興と技術革新

渋沢栄一は、鉄道業界においても重要な役割を果たしました。彼は京浜鉄道や南満州鉄道など、日本国内外の鉄道事業に関与し、交通の近代化と発展に貢献しました。また、彼の支援により、技術革新が進展し、鉄道車両や通信技術の向上が実現しました。これにより、産業の振興と効率化が実現し、国内外の競争力が高まりました。

教育と慈善事業への情熱

彼は富を築きながらも、教育と慈善事業に熱心に取り組みました。一橋大学の創設に尽力し、経済学の研究と普及に貢献しました。また、彼が創設した「中華民国水災同情会」などの慈善団体は、社会福祉への貢献を象徴しています。彼の寄付により、多くの人々の生活が向上し、社会に多大な影響をもたらしました。

政治的影響力の発揮

渋沢栄一は官僚制度の改革や国際的な外交交渉においても政治的影響力を持ちました。彼の提言やリーダーシップにより、日本の政治環境は大きく変革し、国際的地位向上に寄与しました。彼の政治的な影響力は、日本の現代史に深く刻まれています。

彼の功績の継承と影響

渋沢栄一の功績は、彼の死後も受け継がれ、その影響力は現代の日本社会においても色濃く残っています。彼の子孫や後継者たちは、彼の遺志を受け継ぎ、多くの分野で彼と同様に優れた業績を上げています。このように、渋沢栄一の功績は、彼が日本近代化に果たした多面的かつ重要な役割を示しており、その偉業は日本の歴史に深く刻まれています。

渋沢栄一の名言

渋沢栄一は多くの名言を残しました。その中でも、ビジネスや成功についての洞察に富んだ言葉が多く、今でも多くの人に愛されています。

無欲は怠慢の基である

この名言は、無欲であることが怠け者であることの基本であるという意味を持っています。渋沢栄一は、夢や目標を持ち、それを追求することが重要だと考えており、そのためには欲望や情熱が必要だと説いています。欲望や情熱がなければ、何も成し遂げることはできず、怠慢に陥ってしまうというのが彼の考えです。

彼は自身の成功においても、常に夢を追求し、欲望を持ち続けたことが重要であると信じていました。ただし、この「欲望」については、正しい方向に向けられたものであるべきであり、欲望が浪費や無駄に繋がってはいけないとも考えていました。

要するに、渋沢栄一は欲望や野心を持ち、それを燃料として努力し、夢や目標を達成するためには必要なことだと説いており、無欲であることは怠慢や成長の停滞をもたらすという教訓を伝えています。彼の経済哲学や成功哲学は、現代の経済界やビジネス界でも一部の人々に影響を与え続けています。

経済に国境なし

この名言は、渋沢栄一が自身の経験から得た洞察に基づいています。彼は日本の明治時代に、幕府の幕臣から実業家へと転身し、その後、政府の要職にも就いた経歴を持っています。この経験から、政府による外交や国際関係は「国と国」の間で行われるものである一方で、民間の経済活動は「人と人」の間で行われることに気付いたのです。

渋沢栄一は、経済活動においては国境や国籍を越えて取引や協力が行われることが普通であり、国際的な視野を持つことが重要であると認識しました。彼は「経済に国境なし」という言葉を通じて、経済の世界は国を超えたネットワークで結ばれており、国際的な協力や取引が国の繁栄に貢献するとの考えを広めたのです。

この名言は、現代のグローバル経済においても非常に重要で、国際的な貿易やビジネスがますます発展している現代社会において、国境を越えた協力と共存の重要性を訴える言葉として広く引用されています。経済活動が国際的に結びつく中で、異なる国々や文化が互いに影響し合い、共同で繁栄を築くことができる可能性を示唆しています。

競うから励みが生ずる

競争やライバルとの競り合いが、個人や組織にとって刺激となり、向上心やモチベーションを高めることを表現しています。

この言葉は、競争がある状況において、人々が自己超越を目指し、より優れた成果を得るために努力する原動力としての競争の重要性を強調しています。競争相手がいることで、自身のスキルや能力を向上させ、より一層の努力を惜しまなければならないという圧力が生まれます。その結果、個人や組織は成長し、進化することができます。

競争は成功への道において刺激となり、目標に向かって励みとなる要素として捉えられています。競争相手が存在することで、自身の限界に挑戦し、新たな高みを目指すことが可能となります。このプロセスは、個人や組織の成長と発展に不可欠であるとされています。

渋沢栄一の名言として引用されることがあり、彼自身が競争の中で成功を収めた実業家であったため、この言葉は彼の経験から生まれたものとして、競争と励みについての洞察を示唆しています。競争に対するポジティブな姿勢や競争相手との競り合いを通じた成長の重要性を強調する名言として広く引用されています。

細心にして大胆なれ

慎重さと大胆さを組み合わせることの重要性を表現しています。この言葉は、行動する際に注意深さと冷静さを持ちつつ、同時に大胆で果敢な決断をすることが成功への鍵であることを示唆しています

この名言は、成功にはバランスが必要であり、慎重な計画と大胆な行動を組み合わせることが最良の結果をもたらすと教えています。一方だけでは限界があるため、慎重でありながらも大胆に新しいことに挑戦し、成長と成功を実現することができるでしょう。渋沢栄一の名言として知られており、彼の成功の背後にはこの考え方があったと言えます。

学問は一種の経験であり、経験はまた一種の学問である

知識と実践の相互関係を強調しています。この言葉は、学問と実務経験の両方が重要であり、互いに補完し合って成長や学習を促進することを示唆しています。

教育やキャリアにおいて成功を追求する人々にとって、学問と実務経験を分けずに取り組むことの重要性を示唆しています。知識を学び、それを実践に生かし、その結果から学ぶサイクルを継続することで、より質の高い学びと成長を実現できるでしょう。

すべて世の中のことは、もうこれで満足だという時は、すなわち衰える時である

満足せずに成長と進化を続けることの重要性を強調しています。この言葉は、個人や組織が自己満足に陥ることなく、常に向上心を持ち続けることが成功や持続可能性の鍵であることを示唆しています。

「もうこれで満足だ」と感じた瞬間が、個人や組織にとって衰えの始まりであることを警告しています。自己満足に陥り、新しい目標や成長の機会を見逃すことは、停滞や後退の原因となります。したがって、満足感を感じたときにも、次なる目標や挑戦を見つける努力が必要です。

個人や組織が成功を追求し、進化し続けるためには、飽き足らず、満足せずに常に成長への意識を保つことが不可欠であることを示唆しています。成功や達成感は一時的なものであり、その後の挑戦と努力が必要なのです。

個人や組織は、達成した目標に満足するのではなく、常に新たな目標を設定し、自己改善と進歩を追求するべきということです。

この名言は、自己満足や停滞を防ぎ、成功を維持し、持続的な成長を実現するための指針として価値があります。人生やビジネスにおいて、達成感を得たときにこそ、さらなる目標を設定し、新たな挑戦に取り組むことが、個人と組織の繁栄につながると言えます。

蟹は甲羅に似せて穴を掘るという主義で、渋沢の分を守るということを心掛けている

蟹が自分の体の大きさに合った穴を掘る際に、甲羅の形に似せて穴を掘ることを指摘しています。蟹は自分自身を守るために、自己調整し、環境に合わせた行動をとることから、このことわざは「分相応の考え方や行動をする」という意味で使われます。

渋沢栄一は、このことわざを用いて、自分の立場や成功を守るために、蟹のように適切な行動をとることが大切であることを示唆しています。成功や財産を得た人が、その獲得物を守り続けるためには、自己調整や適切な行動が必要であり、無駄にリスクを冒さないように心がけるべきだと言っています。

渋沢栄一は、自己保護と成功の維持において、計画的で賢明な意思決定が重要であることを強調しています。自分の力量や資産に合わせた行動をとり、無謀な冒険やリスクを避けることが、成功を長期間にわたり保つための鍵であると述べています。

この名言は、経済やビジネスの分野にも適用できます。成功した経済活動やビジネスにおいても、リスク管理や賢明な戦略が成功を守り、持続可能にする要因となります。自己過信や無謀な投資を避け、資産やビジネスを守りながら成長を続けることが大切です。

この名言は、慎重さと適切な行動の重要性を強調し、成功を守り続けるためには自己調整とリスク管理が不可欠であることを示唆しています。

成功や失敗のごときは、ただ丹精した人の身に残る糟粕

成功と失敗が、それぞれの人の努力や精進によって生まれるものであり、その過程や努力が最も重要であることを示しています。成功や失敗の結果だけではなく、どれだけ努力し、熱心に取り組んだかが、最終的な成果に大きな影響を与えるという点が強調されています。成功者や失敗者は、その過程で経験し、学び、成長することから真の価値が生まれるという考えが込められています。

“糟粕” という言葉は、良いところを取り除いた残りかすやごみを指すものであり、成功や失敗の結果は、最終的にはそれぞれの人が残す “糟粕” に過ぎないという意味が含まれています。したがって、この名言は、成功や失敗に執着するのではなく、どれだけ努力し、経験を積むことが大切であると教えています。真摯な努力と精進が、人生において最も価値あるものを生み出すのです。

一人だけ富んでそれで国は富まぬ

一つの個人が富んでも、それだけでは国全体が富まないことを強調しています。個人の富や成功は一時的なものであり、それが国の全体的な繁栄につながるとは限りません。国の繁栄は、個人だけでなく、社会全体の発展や共同の努力に依存しています。

この名言は、個人主義や利己主義を批判し、社会的な共同体としての国の重要性を強調しています。一人だけが富み、他の人々が困難な状況にある社会は、不均衡で持続不可能であるというメッセージが含まれています。したがって、国や社会全体の繁栄を追求するためには、個人の成功だけでなく、共同の貢献と連帯が不可欠であるという教訓が込められています。

幸福を求むるものは夢なかるべからず

幸福を追求する人々に向けて、夢や目標を持つことの重要性を教えています。”幸福を求むるものは夢なかるべからず”という表現は、幸福や成功を望む者は夢や希望を持たなければならないということを意味しています。

人生において夢や目標を持つことは、進取の気性を養い、努力と熱意を生み出す原動力となります。夢を追い求めることは、人々に希望を与え、人生に意味と目的を持たせます。

しかし、この名言は夢だけを抱くだけでは不十分であることも示唆しています。夢を実現するためには、努力や行動が必要であり、単なる夢想だけでは成し遂げることは難しいということを意味しています。

要するに、幸福や成功を望む者は夢を持ち、その夢に向かって積極的に行動し、努力する必要があるという教訓が込められています。夢を追いかけることで、より豊かで充実した人生を築くことができるというメッセージが含まれています。

渋沢栄一の伝記

渋沢栄一の伝記は、彼の生涯と業績について詳細に記されており、彼の偉大な遺産を探求するための貴重な情報源です。以下では、渋沢栄一の伝記についての専門的な情報と、オリジナルの視点を提供します。

彼の伝記には、彼の生い立ちから成功への歩み、ビジネスキャリア、社会貢献活動などが含まれています。特に、彼が明治時代においてどのようにして日本の経済と産業をリードし、国際的な視点からビジネスを展開したかが詳細に記されています。彼の経歴において重要な出来事や成功と挫折についても解説され、それが彼の人格とリーダーシップに与えた影響が明らかにされています。

また、彼の業績に関する具体的な数字や事例も伝記に詳しく記載されています。例えば、彼が創設した会社の成長率、日本の鉄道網の発展に対する貢献度、慈善活動における寄付額などが数値として示されています。これらの数字は、彼の功績を客観的に評価する上で重要な要素となります。

渋沢栄一の伝記は、多くの著名な著者によって執筆されており、それぞれ異なる視点から彼の生涯を描いています。例えば、岩崎弥太郎が執筆した「渋沢栄一伝記」や、渋沢栄一研究センターの研究者による論文などがあります。これらの伝記は、Amazonなどのオンライン書店で入手可能です。

渋沢栄一の伝記を通じて、彼の熱意とビジョンが日本の近代化に果たした役割を深く理解し、その影響力と遺産を専門的に探求することができます。

渋沢栄一の死因とお墓

渋沢栄一は日本の経済界で著名な実業家であり、彼の死因とお墓についての情報は以下の通りです。

渋沢栄一の死因は直腸がんでした。彼は長寿を享受し、昭和6年11月11日に91歳で亡くなりました。長寿を迎えた彼は、その晩年にも社会事業や国際的な貢献に力を尽くし、多くの人々に尊敬されました。

彼の葬儀は非常に盛大で、沿道には約3万人もの人々が集まり、彼の偉業と功績を称え、最後の別れを告げました。この葬儀の規模は彼の社会的な影響力と尊敬の証でした。

渋沢栄一のお墓は青山斎場にあります。そして、彼の永眠の地は東京都台東区谷中七丁目にある谷中霊園です。谷中霊園は多くの有名人が眠る場所であり、徳川慶喜や鳩山一郎などの著名な人物もここに眠っています。彼のお墓は謙虚さと質素さを反映しており、多くの人々が訪れて彼を偲んでいます。

渋沢栄一とお札

渋沢栄一が新1万円冊に選ばれた理由

渋沢栄一が新しい1万円札に選ばれた背後には複数の理由が存在します。以下に、その主な理由を詳しく説明します。

日本経済への偉大な貢献

渋沢栄一は日本経済の近代化と成長において重要な役割を果たしました。彼は明治時代から昭和時代にかけて、銀行家、実業家、そして経済学者としてのキャリアを築き、多くの企業や銀行を設立しました。特に、彼の設立した日本最初の銀行である「第一国立銀行」は、日本経済の発展に大きな寄与をしました。その経済的功績から、彼は新しい1万円札に選ばれるにふさわしいと評価されました。

経済の国際化とグローバルな視点

渋沢栄一は「経済に国境なし」という名言で知られ、国際的な視点から経済の発展を推進しました。彼は日本のみならず、世界中の経済に貢献し、国際的な信頼を築きました。新1万円札に彼の肖像を採用することで、日本の経済の国際化とグローバルな影響力を象徴する意図が込められました。

知識人としての評価

渋沢栄一は単なる実業家や銀行家にとどまらず、経済学者としても高い評価を受けました。彼は自身の経験から得た知識を著書や講演を通じて広く共有し、多くの人々に影響を与えました。彼の知識人としての評価が、新しい1万円札のデザインに反映されたのです。

日本の経済史における偉業の象徴

渋沢栄一の生涯は、日本の経済史における偉大な成功物語です。彼の経歴と業績は、日本が近代化し、国際的な経済力を築いてきた過程を象徴しています。新1万円札は、彼の偉業を称え、次世代に伝える手段として選ばれたのです。

希望と目標の象徴

渋沢栄一は「無欲は怠慢の基である」という名言で知られ、人々に夢と目標を持つ重要性を教えました。新1万円札に彼の肖像を使用することで、希望と目標を持つことの重要性を象徴し、新しい時代に向けた活力を表現しました。

これらの理由から、渋沢栄一は新1万円札に選ばれ、日本の経済と文化における彼の重要性が称えられました。

渋沢栄一のお札はいつから使える?

渋沢栄一の顔が刻まれた新しいお札が一般の人々に使えるようになる時期は、具体的なスケジュールが設定されています。新しいデザインの紙幣は2024年の7月前半に発行される予定です。これにより、一万円札は従来の福沢諭吉から、渋沢栄一に肖像が変更され、五千円札は樋口一葉から津田梅子、千円札は野口英世から北里柴三郎に肖像が切り替わります。

この新紙幣の印刷作業は、2021年(令和3年)9月1日に国立印刷局東京工場(東京都北区)で開始されました。なぜなら、新しい紙幣が発行される前に、ATMや自動販売機、店舗のレジなど、新しいお札の使用頻度が高い機器のテストを行う必要があるからです。

日本で新たな紙幣が発行されるのは2004年(平成16年)以来のことですが、2004年の際には自動販売機などで新紙幣が使用できない問題が発生しました。この失敗を教訓とし、新しい紙幣の流通時期よりも早い段階で新紙幣の発表と印刷を行うことで、お札を取り扱う機器のテストを行えるようにすることが決定されました。

新紙幣のテストは、各メーカーが新紙幣を受け取るのではなく、日本銀行が指定したテスト会場で実施されます。各メーカーは自社の機器を持ち込み、提供された新紙幣を使用してテストを行います。このように、新しいお札の順調な導入を保証するために、十分な時間が確保されています。

渋沢栄一記念館とゆかりの地

- 渋沢栄一記念館

- 渋沢栄一中の家・アンドロイド

- 渋沢栄一と一橋大学の関係

- 渋沢栄一とヨーロッパの関係

渋沢栄一記念館

渋沢栄一記念館は、彼の生涯、特に彼が日本経済と近代化に果たした役割を紹介する場所です。訪問者は彼の若い頃から晩年までの経歴を学ぶことができ、彼のビジョンと熱意に触れる機会を持ちます。

記念館には、渋沢栄一の手紙、文書、写真、古い資料などが収蔵されており、その中から彼の生涯と業績に関する洞察を得ることができます。また、展示物やインタラクティブな展示も設置されており、訪問者がより深く理解できるように工夫されています。

渋沢栄一記念館は、学術研究や教育の場としても活用されています。研究者や学生はここで彼の業績についての研究を行い、彼の影響力の大きさや日本経済への貢献について深く学びます。

記念館は、渋沢栄一の哲学や価値観にも焦点を当てており、彼の名言や思考に触れることができます。彼の「無欲は怠慢の基である」や「経済に国境なし」といった名言が展示され、訪問者に彼の信念を伝えています。

貴重な資産の保存: 渋沢栄一記念館は、彼の遺産を保存し、後世に伝える重要な役割を果たしています。その中には貴重な文化遺産やアーカイブが含まれ、日本の歴史と文化における彼の貢献を称えています。

渋沢栄一記念館は、彼の業績を称え、日本の近代化における重要な役割を広く伝えるための施設として、多くの人々に利用されています。彼の功績と価値観を理解し、尊敬する機会を提供しています。

渋沢栄一中の家・アンドロイド

旧渋沢邸「中の家」は、渋沢栄一の生誕地に位置し、彼の妹夫婦によって建てられた歴史的な建物です。この家は、渋沢栄一が多忙な日々の合間に帰郷し、頻繁に滞在した場所であり、彼の人生において重要な役割を果たしています。以下に、旧渋沢邸「中の家」に関する詳細情報を提供します。

旧渋沢邸「中の家」主屋は、明治28年に建てられ、栄一の妹夫婦によって所有されていました。この建物は、栄一が帰郷した際に滞在し、寝泊まりした場所として知られています。また、この建物は栄一が設立した日本煉瓦製造株式会社の煉瓦で作られた煉瓦製のカマド跡が発見され、その一部を保存し公開しています。

この建物は長らく外からの見学のみが許可されていましたが、最近になって主屋内部の一般公開が始まりました。栄一が帰郷時に滞在した上座敷や当時の蚕室、2階から望む美しい日本庭園など、内部の見学が可能です。

大阪大学の石黒浩教授の技術により制作された、80歳頃の渋沢栄一アンドロイドが展示されています。これは世界でもここだけで見ることができる貴重な展示です。

さらに、大河ドラマ「青天を衝け」に登場したセット、衣装、小道具などが展示され、当時のドラマの世界観を再現しています。

旧渋沢邸「中の家」は、埼玉県深谷市血洗島に位置しており、JR深谷駅からタクシーで約20分の場所にあります。開館時間は午前9時から午後5時で、年末年始(12月29日から1月3日)を除く休館日があります。入館料は無料で、大型バスも駐車可能です。詳細な問い合わせは、渋沢栄一記念館まで048-587-1100で行うことができます。

旧渋沢邸「中の家」は、渋沢栄一の生涯と関連する貴重な場所であり、彼の足跡を追いかけるための見どころが豊富に用意されています。

渋沢栄一と一橋大学の関係

渋沢栄一は一橋大学を開学から支え続けました。存続の危機に陥れば手を差し伸べ、80歳を過ぎ高齢となった後も式典などへは必ず祝辞を届けたそうです。

その想いを受け止め、一橋大学では、授業で渋沢栄一や彼の理念などを取り上げる授業が開講されています。

2021年には、『渋沢栄一と一橋大学:学園史にたどるその足跡』という企画展示も開催しました。

渋沢栄一とヨーロッパの関係

渋沢栄一とヨーロッパの関係は、彼の卓越した外交手腕と洞察力によって深まりました。彼は、明治維新後に幕府の外交使節としてヨーロッパに派遣され、その経験が彼の人生に大きな影響を与えました。

ヨーロッパ滞在中、渋沢は日本と西洋社会の違いに驚きました。彼は、ヨーロッパの平等な社会構造や官僚が威張ることのない風習に感銘を受け、日本がこのような改革を必要としていると確信しました。また、ベルギーの国王との謁見で、国王が日本に鉄を提供するよう売り込んできたことにも驚きました。

さらに、渋沢はヨーロッパでの滞在中に経済の仕組みや銀行制度について学び、これが後に日本の近代化と経済発展に大きな影響を与えることになりました。彼はフランスで公債証書と鉄道債権を購入し、資産運用の知識を習得しました。

帰国後、渋沢は新政府の変革に参加せず、大政奉還の際には事前に予見しており、資産を運用して将来に備えました。彼は大政奉還後も日本の経済発展に尽力し、銀行制度の導入や病院の改革に貢献しました。

渋沢栄一のヨーロッパ滞在は、彼の人生と日本の近代化に大きな影響を与え、彼の知識と経験が日本の発展に貢献しました。

渋沢栄一の子孫・家族

- 渋沢栄一の家系図は?孫やひ孫を紹介

- 渋沢栄一の孫とひ孫

- 渋沢栄一とDAIGOの関係

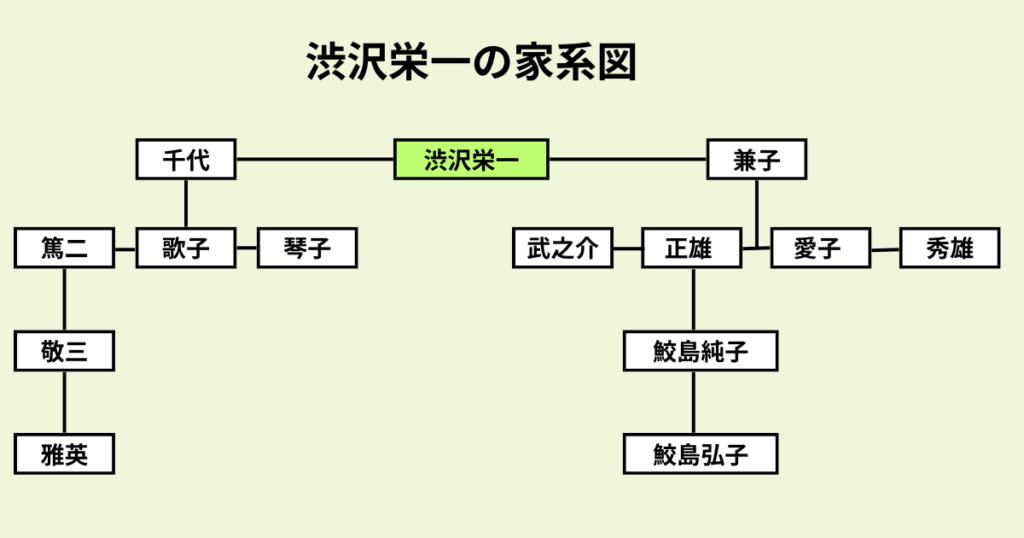

渋沢栄一の家系図は?孫やひ孫を紹介

彼の家系図を紹介します。家族との関係について理解することで、彼の生涯がさらに鮮明に浮かび上がります。

千代が先妻、兼子が後妻です。正式に結婚したのは2人だけですが、そのほかに愛人もいたとのことです。ゴシップの餌食となったこともあったとか。

渋沢栄一の子の活躍を見ていきましょう。

先妻・千代の子

- 渋沢篤二・・・澁澤倉庫取締役会長

- 渋沢(穂積)歌子・・・歌人、法医学者の穂積陳重(男爵)と結婚

- 渋沢(阪谷)琴子・・・政治家・阪谷芳郎(子爵)と結婚

後妻・兼子の子

- 渋沢武之介・・・「石川島飛行機製作所」(現在の株式会社立飛ホールディングス)社長、国産電機(現在のマーレエレクトリックドライブズジャパン株式会社)相談役、東京石川島造船所(石川島播磨重工業株式会社を経て、現在の株式会社IHI)監査役、「帝国飛行協会」(現在の日本航空協会)理事

- 渋沢正雄・・・日本初の銀行「第一銀行」(現在のみずほ銀行)行員、渋沢貿易・富士製鋼・汽車製造・石川島造船所・石川島自動車製作所・石川島飛行機製作所・秩父鉄道・富士鋼材商会・日本鋼製建具・日本煉瓦製造・日本鋼管の重役、日本製鐵株式會社」(現在の日本製鉄株式会社)取締役

- 渋沢(明石)愛子・・・後に第一銀行頭取となる銀行家・明石照男と結婚

- 渋沢秀雄・・・「田園都市株式会社」(現在の東急グループの母体)取締役、「東京宝塚劇場」(現在は東京宝塚ビル)会長、「東宝株式会社」取締役会長、作家

渋沢栄一の孫とひ孫

渋沢栄一の子孫には、歌子の子で衆議院議員の穂積真六郎、その兄で法医学者の穂積重遠、愛子の子で足利銀行監査役の明石正三、その弟で味の素常務や中央研究所所長を務めた明石武和などがいます。

栄一は女性関係が派手なことで有名で、妾がたくさんいました。そのため、子どもだけで20人以上、孫になると100人以上いると言われています。ここでは、その中から著名な子孫をご紹介します。

- 穂積重遠(ほづみしげとお)・・・歌子の長男(栄一の初孫)。法医学者(「日本家族法の父」と呼ばれる)、東宮大夫兼東宮侍従長、勲一等旭日大綬章

- 渋沢敬三(しぶさわけいぞう)・・・篤二の長男。実業家、財界人、民俗学者、政治家、第16代日本銀行総裁、第49代大蔵大臣、前渋沢家当主

- 鮫島純子(さめしますみこ)・・・正雄の次女。エッセイスト、岩倉具視の子孫・海軍文官 鮫島員重と結婚

- 渋沢雅英(しぶさわまさひで)・・・栄一のひ孫、敬三の長男。渋沢家3代目当主、渋沢栄一記念財団初代理事長→相談役、一般財団法人MRAハウス理事(元理事長)、日本外国語研究所元理事長、著述家、教育者

※渋沢栄一と面識のある最後の在命の子孫 - 鮫島弘子(さめしまひろこ)・・・栄市のひ孫、鮫島純子の娘。エチオピア在住。起業家、デザイナー、株式会社andu amet CEO、atelier andu amet P.L.C. (エチオピア・アディスアベバ)ジェネラルマネージャー

そのほか、女子プロゴルファーの澁澤莉絵留(しぶさわりえる)も渋沢栄一の子孫だということです。

渋沢栄一とDAIGOの関係

第74代内閣総理大臣の竹下登氏を祖父に持つDAIGOさんはその家系のすごさで知られていますが、渋沢栄一とも25親等の親戚だということです。26親等には福沢諭吉がいるそうで、もうすごい家系ですよね。1万円札が2人もいます。

ほかには、岩崎彌太郎、オノ・ヨーコ、加山雄三、三島由紀夫、滝廉太郎も遠い親戚だそうです。

渋沢栄一が主人公の大河ドラマ『青天を衝け』

- あらすじ

- キャスト

- 放送日時

あらすじ

大河ドラマ『青天を衝け』は、渋沢栄一の波乱に満ちた生涯を描いた作品です。物語は、幕末の武蔵国・血洗島村で生まれた渋沢栄一が、富農の家に生まれながらも商才に長け、尊王攘夷思想に傾倒する若者として登場します。

栄一は幕府への反感から、横浜の外国人居留地に火をつける計画を立てますが、尾高長七郎の説得によって断念します。その後、幕府に追われながらも、江戸で慶喜と出会い、一橋家の家臣となります。

物語は、慶喜が将軍になり、幕府が崩壊する激動の時代に移ります。渋沢栄一は慶喜の側近として活躍し、幕末から明治への時代の転換期に果敢に挑みます。彼は新政府の下で大蔵大輔として経済改革に取り組み、新たな日本の礎を築く一翼を担います。

物語は、栄一の波乱に富んだ人生と、彼が築いた日本の近代化の歩みを追い、彼の遺産が日本経済に与えた影響を描きながら進行します。彼の情熱、決断、そして革新的なアイデアが、日本資本主義の発展に大きく貢献した物語として展開されます。

キャスト

大河ドラマで渋沢栄一役を演じた俳優陣について詳しく紹介します。

- 渋沢栄一・・・吉沢亮(少年:小林優仁)

- 渋沢千代・・・橋本愛(少女:岩﨑愛子)

- 穂積歌子・・・小野莉奈

- 穂積陳重・・・田村健太郎

- 阪谷琴子・・・池田朱那

- 阪谷芳郎・・・内野謙太

- 渋沢篤二・・・泉澤祐希(少年:齋藤絢永)

- 渋沢敦子・・・藤松祥子

- 渋沢敬三・・・笠松将

- 渋沢登喜子・・・今泉マヤ

- 渋沢雅英・・・黒岩紘翔

- 渋沢信雄・・・岡部ひろき

- 渋沢智雄・・・越中優人

- 渋沢兼子・・・大島優子

- 渋沢武之助・・・山口大地

- 渋沢正雄・・・竹内寿

放送日時

『青天を衝け』の放送は全41回、2021年2月14日〜12月26日に渡って行われました。時間は日曜の20:00〜20:45の枠でした。

新1万円札の肖像・渋沢栄一に関するまとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 渋沢栄一は日本の近代化に大きく貢献し、1万円札に選ばれるほどの偉大な人物だ。

- 彼の名言は日本の資本主義の礎を築く重要な指針となっている。

- 渋沢栄一の生涯は大河ドラマ『青天を衝け』で描かれ、多くの人々に感銘を与えた。

- その功績は日本経済界や実業界に多大な影響を与え、今もなお尊敬されている。

- 渋沢栄一の子孫は彼の遺産を守り、彼の精神を受け継いでいる。

- 彼の業績は日本の歴史に不朽のものとして刻まれている。

- 渋沢栄一の生涯は日本の近代史を理解するための鍵となる。

- 彼は商才に優れ、経済界での成功が彼の名声を高めた。

- 彼の足跡は日本の経済発展に大きな足し算をもたらした。

- その名前は今1万円札に刻まれることとなり、、今もなお多くの人々に語り継がれている。